ほとんど見られなくなった「エレベーターガール」という職業

今となってはあまり聞き馴染みのない「エレベーターガール」。名前から何となくイメージができるかもしれないが、実際にどのような仕事をしていたか、どんな役割を担っていたかを具体的に知っている人は少ないのではないだろうか。

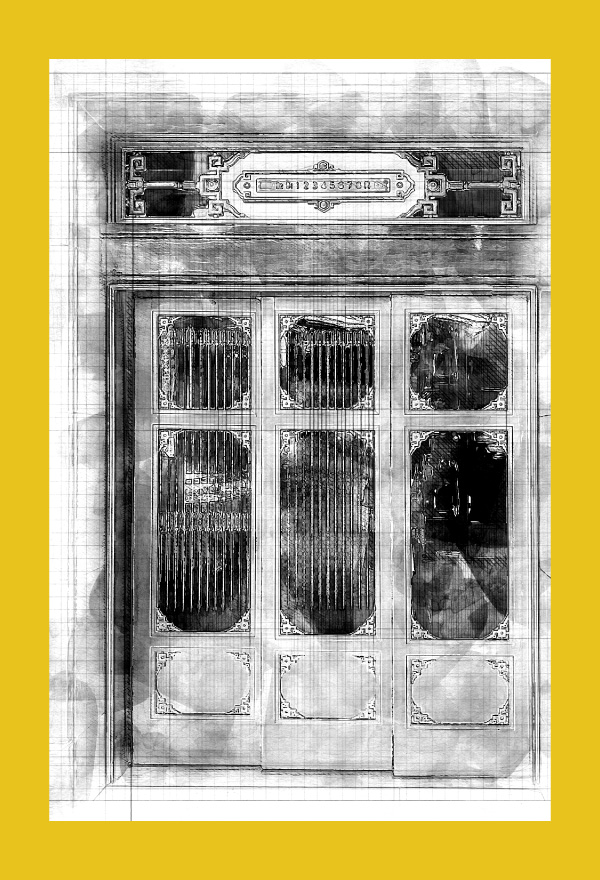

出典:Wikimedia Commons

上品な制服に身を包み、乗客を乗せてエレベーターのドアに手を添えて佇む彼女の姿からは、当時の働く女性の凛々しさと、当時の懐かしい雰囲気を感じる。

彼女たちの主な仕事は、名前から想像できる通り、エレベーターの操作を行い、お客を目的階まで運ぶことだった。しかし、今はどこの百貨店に行っても、ほとんどが自分で操作する自動式のエレベーターで、それが普通になっている。

そのため、エレベーターガールはいつしか機械に取って代わられていると言える。それはエレベーターガールだけではなく、バスの車掌やタイピストなど、昭和時代に活躍していた様々な職業にも言えることだ

では、今はもうほとんど見られず、技術の進歩によって「人」が行う必要がなくなった仕事やサービスは、本当に私たちにとって必要がないものなのだろうか。今回は、今はもう詳しく知られていないエレベーターガールを紐解き、そうした疑問について考えていきたい。

エレベーターガールのはじまり-昇降機ガール

もともと、エレベーターガールは1929年に、松坂屋上野店で採用されたのが始まりだったそう。1923年の関東大震災で松坂屋上野店の建物が全焼し、その後の再建で当時最新のエレベーターが導入された。このことが、エレベーターガールを採用するきっかけだ。

エレベーターガールが登場する以前のエレベーターは、扉の開閉など、ほとんどの操作が手動であり、そんな複雑なエレベーターを操作する役目を男性が担っていた。

しかし、再建された本館に、以前より操作がしやすい最新のエレベーターが導入されたことで、誰にでも操作ができるようになった。

そこで、当時存在した多くの百貨店の中でも、客の送迎用のバスの車掌に女性を任せるなど、女性の社会進出に力を入れていた松坂屋が、女性のエレベーターガールの採用を始めたのである。その当時は、「エレベーターガール」という名ではなく「昇降機ガール」と呼ばれていたそう。

確かに、1929年と言えば、「職業婦人」と呼ばれる、企業などで働く女性が増えた時期でもある。

現在のように女性が働くことがまだまだ当たり前ではなく、偏見も根強い時代だったが、その中で登場したエレベーターガールは、多くの人の注目を集めたことだろう。

ボタンを押すだけではない、エレベーターガールのマルチタスクなお仕事事情

エレベーターガールは名前の通り、エレベーターを操作してお客を目的階に運ぶ、という一見単純な仕事のように思えるが、どうやらそうでもないようだ。

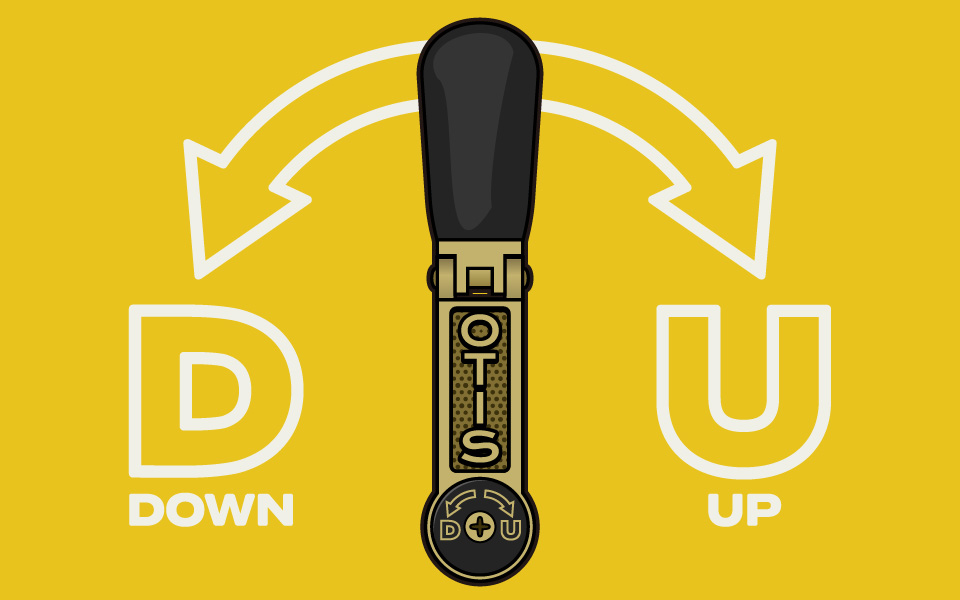

彼女たちが当時操作していたエレベーターは、最新のものだったといえども、その操作は現在のものと比べてまだ複雑であり、現在のように、ボタンを1度押すだけの操作ではなく、ハンドルで上昇、下降、停止を操作していた。

具体的に、ハンドルを右に回すと上昇し、左に回すと下降、真ん中に戻すと止まる仕組みだったそう。また、エレベーターが満員になった時には、足元のボタンを踏んで知らせていたようだ。さらに、急に停止させるとエレベーターが揺れてしまうこともあったことから、揺れないように注意を払いながら操作するスキルが必要だったそう。

現代では「エレベーター」と聞くと、自分でも操作できる「設備」のイメージが強いが、今よりも操作が複雑で、客が自分で操作ができない当時の人々にとってのエレベーターは、一種の「乗り物」のようなイメージを抱いていたのかもしれない。

それを運転する「運転手」のような役割を、エレベーターガールは担っていたのだろう。

また、エレベーターガールの仕事は、エレベーターを操作するだけではない。客に指定された階数を聞き、操作をしながら、そのフロアに何があるのかという簡単な案内も行っていたようだ。そのために、各階のフロアに何があるかを全て把握し、それに加えて客がそれぞれ指定した階数を暗記しなければならなかった。そして、各階に到着すると、その都度エレベーターを降りて呼び込みを行っていた。

こうした、複雑なハンドルの操作、フロアの情報や客の指定した階数の暗記、エレベーターを利用する人への気配り…と、エレベーターガールはとてもマルチタスクな仕事だったようだ。

頭のてっぺんから足元まで決められた「心得」とは?

こうした仕事内容を見てみると、エレベーターガールという仕事は、私が今まで想像していたよりも大変なものだったのだと気付かされる。が、私が最も驚いたのは、彼女たちが教えられていた「心得」だった。

エレベーターガールをはじめ、百貨店で案内係として働く女性たちは、入社時の研修で笑顔や言葉遣い、動作に至るまで、それぞれに心得が教えられていた。具体的には、2009年に出版された『百貨店ガール』で紹介されている。

その中でも私が一番厳しいと感じたのは、動作だった。立ち姿から歩き姿、物の受け取り方まで、場面に相応しい接客態度を求められている。

例えば、「頭の上から吊られているように、背筋を伸ばす」と言ったものや、「胸を開いて真っ直ぐ前を見て、肩の力を抜いて両肩の高さを揃え、顎を少し引く」と言ったものが挙げられる。これは、顎が上がっていると横柄に、下がっていると消極的に見えてしまうが故に、ここまで細かく決められていると言う。

また、「両かかとを合わせ、つま先はこぶし一個分空けて立つ」と、足元の細かいところにも指示がされている。これについては、「左右のどちらからお客様に声をかけられても、即座に反応できるようにするため」だそうだ。

他にも、店内を歩く速度は「1分間に百歩が目安」であり、歩く際は「背筋を伸ばし、視線は床面と平行に。背幅くらいの歩幅でかかとを引きずらないようにまっすぐ足を出し、手は自然に振ってスピーディーに歩く」と決められていたり、それぞれの接客シーンに合わせてお辞儀の角度も、15度・30度・45度、と決められていたりと、自分の身のこなしに徹底的に注意を払う必要があった。

これを読むだけでも頭が混乱してくる。実際、この本の中でも「あっちを言われて直したらこっちが崩れ、こっちを直したらまた別のところが崩れ…」と語られているように、簡単に習得できるようなものではなかったようだ。

こうした自分の姿勢への注意に、先ほど紹介したような、エレベーターの操作方法や呼び込みなどの仕事も覚えなければいけないのだから、ますますエレベーターガールという華やかな職業の苦労が感じられる。

こうした細かな心得からは、ただ教えられた動作を行えばできるものではなく、「お客がどう感じるか」、「どうすればお客が快適に買い物を楽しめるか」といった気配りがあってこそ習得できるものだということが伝わってくる。

そんな使命感を持った彼女たちがいた頃の百貨店は、今とはまた違った雰囲気を醸し出していたのではないだろうか。

減少し、形を変えて残り続けるエレベーターガール

こうしてエレベーターガールは百貨店の顔として活躍し、当時は当たり前の存在とも言えるほどだったが、現代では彼女たちの姿を見ることはほとんどない。一体何が原因となって彼女たちの姿は消えていったのだろうか。

その背景のひとつに、技術が進歩していくにつれて、エレベーターの操作が簡単になり、客が自分で動かせるようになったことが挙げられる。それによって、エレベーターの操作をわざわざ人件費をかけてエレベーターガールに任せる必要がなくなり、彼女たちの仕事が減っていってしまったのではないかと考えられる。

さらにもうひとつの背景として考えられるのは、人々のエレベーターというものに対する認識の変化だ。客が自分で動かせることができるようになったことや、以前のような装飾がないシンプルなデザインになったことから、人々にとってエレベーターは移動の手段のひとつとして認識され、特別感を抱かなくなっていったのではないだろうか。

そうした認識は、やがて人々が求める「おもてなし」をも変化させていったかもしれない。つまり、自分でも操作ができる「移動の手段」としてのエレベーターの中で、わざわざ「おもてなし」を求めない人が増えていったのではないだろうか。それによって、エレベーターガールの需要は低下し、減少していったと考えられるだろう。

しかし、エレベーターガールは現代に全く残っていないわけではない。実際に、日本橋の高島屋では、今でもエレベーターガールの姿を見ることができる。残念ながら取材を行うことは叶わなかったが、現在の高島屋でのエレベーターガールについて聞くことができた。

現在高島屋では「エレベーターガール」ではなく「案内係」と呼ばれており、エレベーターに関する業務だけでなく他にも様々な業務を担っているという。つまり、かつてのエレベーターガールは減少しながらも、形を変えて残り続けている。

技術の進歩とともに失われていくサービス

では、最新の技術で代替可能であるのにも関わらず、今でもエレベーターガールは形を変えながらも残り続けているのはなぜだろう。そこを考えていくと、エレベーターガールという職業が持つ本当の役割が見えてきた。

エレベーターガールのひとつ一つの所作や口調、佇まい、そして当時のエレベーターの雰囲気によって、「設備としてのエレベーター」というよりも、「百貨店のひとつの空間」としてエレベーターは機能していたのではないだろうか。つまり、エレベーターガールは、ただエレベーターを動かす補助的なものではなく、「百貨店」そのものを作り上げているひとつの要素となっていると言えるだろう。

技術が進歩し、様々なところでAIが活躍し始めている現代では、様々な仕事やサービスを「人」の手を借りずに動かすことができるようになり、それが人件費の削減や効率性の向上などに繋がっている。私たちはその恩恵を享受し、便利な生活を送ることができていると言える。

しかし、それが本当に私たちにとっての「幸福」に繋がっているのだろうか。例えば、エレベーターガールの新鮮さに多くの人が触れ、世の中がエレベーターガールをAIで復活させたとしても、エレベーターガールの復活を待望していた人はどこか違和感を感じるだろう。

あの所作や、話し方はもちろん、1階へ降りるエレベーターの中で見た臨機応変な気遣いは、「人」にしかできないものだ。どれだけ人件費を削減できたり、効率性を向上できたりしたとしても、あの「人」特有のあたたかみはAIには再現できないものだろう。

さらに言うと、エレベーターガールはただ「人」ではない。この職業は、華やかな装飾が施された「特別なエレベーター」という『場』の要素と、その中でお客が楽しく買い物を楽しめるようにおもてなしを行う「百貨店の顔」とも言える『人』という2つの要素が組み合わさり、成り立っている。

しかし、殺風景な現代のエレベーターがほとんどである今、そもそも華やかな「特別なエレベーター」そのものが少なくなっている。

これに伴って、エレベーターガールという特殊な人と物との組み合わせ存在は減少しつつあるが、彼女たちが担っていたたくさんの仕事や役割は最新の機械などの技術に取って代わられ、分散されたと言える。

容易に分散が可能になったエレベーターガールの任務を、今でも残している百貨店が存在している。実際に目の当たりにした人の中には、そのような現代では容易に出会えない、特別なエレベータと人との組み合わせを体験し「また行きたい」と強く思う人も多いだろう。

その背景には、彼女たちが持つ、技術では分散不可能な「人」特有のあたたかみと、彼女たちが今も受け継いでいる使命感とその職業に対する誇りのようなものを肌で感じられる特別感があるのだろう。

コストを低く抑えることができ、同じ仕事や役割を分散できる技術がさらに増えていったとしても、そう言ったものをあえて味わいたいという私たちの気持ちは変わらないのかもしれない。

(TEXT:Sachi Yamaguchi)

参考資料

- 新村美希, 2009, 『百貨店ガール』, メディアファクトリー

- 大塚商会『百貨店の「顔」だった?老舗百貨店に聞く「エレベーターガール」のお仕事事情』